- 新闻动态

- 2025-05-20 12:26:15

从1991到2014的变迁与发展:社会经济文化的深刻对比与反思

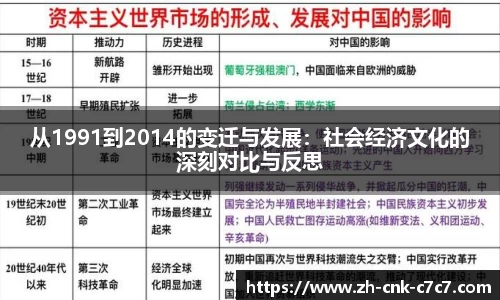

本文旨在探讨1991年至2014年间社会、经济与文化的深刻变迁与发展。通过对这一时期的全面分析,我们可以清晰地看到,社会结构的变化、经济模式的转型以及文化观念的演进,都是影响国家发展的重要因素。在这段时间里,中国经历了从计划经济向市场经济转型的重大历史阶段,社会生活方式也随之发生了翻天覆地的变化。同时,全球化浪潮席卷而来,使得中国在国际舞台上的地位不断提升。本文将从四个方面进行深入讨论:社会结构变迁、经济发展模式、文化认同与价值观念,以及全球化影响下的发展机遇与挑战。这些内容将为我们理解这一特殊历史时期提供深刻的启示和反思。

1、社会结构的变迁

1991年之前,中国是一个以农村为主导的农业社会,大量人口集中在乡村。然而,自改革开放以来,城市化进程加速,越来越多的人涌入城市寻求更好的生活和工作机会。这一现象不仅改变了人口分布,还带来了家庭结构和社交方式的巨大变化。

随着城市化进程的发展,大量农民工进入城市,他们成为推动城市经济发展的重要力量。但与此同时,这也导致了城乡差距加大,许多农民工面临着就业不稳定和社会保障缺失的问题。因此,如何平衡城乡发展成为当时亟待解决的重要课题。

此外,新生代年轻人对传统家庭观念产生了冲击。他们更加关注个人自由和职业发展,这使得传统家庭模式逐渐被重新定义。这种变化反映出新一代人在价值观上的重大转变,也为未来社会的发展奠定了基础。

2、经济发展模式

自1990年代初期开始,中国实施了一系列市场化改革措施,使得国家由计划经济体制逐步向市场经济体制过渡。这个过程促进了私营企业的发展,为国有企业注入了竞争活力,从而推动整体经济增长。

在此期间,中国加入世界贸易组织(WTO),实现了更高层次的开放性。这一举措使中国走上了全球化发展的快车道,不仅吸引外资流入,也促进国内产业升级。然而,这样快速的发展也伴随着环境污染和资源短缺等问题,引发公众对可持续发展的思考。

同时,中产阶级群体逐渐壮大,他们对消费品及服务质量提出更高要求。这促使企业不断创新,以适应激烈竞争带来的挑战。因此,在追求利润最大化的同时,可持续发展理念逐渐融入到商业实践中,为未来经济转型指明方向。

3、文化认同与价值观念

在1991年至2014年这段时间内,中国经历了一场深刻的文化觉醒。传统文化与现代文明相互碰撞,引发了一系列关于身份认同和价值取向的重要讨论。随着信息技术的发展,人们接触到更多元化的信息和思想,导致传统价值观受到质疑。

特别是在年轻人中,对西方文化尤其是流行文化的追求日益增加,这使得许多人在选择生活方式时出现迷茫。同时,一些保守派人士则呼吁重视传统伦理道德,以维护民族精神。因此,在现代化进程中,各种声音交织,使得中国社会形成了一种复杂且多元的新风貌。

此外,“中国梦”的提出,更是激励着国人共同奋斗,实现民族复兴。这一理念强调个人梦想与国家命运息息相关,为整个社会注入新的动力,让更多的人意识到自身责任所在,从而形成强大的凝聚力。

4、全球化影响下的发展机遇与挑战

全球化给中国带来了前所未有的发展机遇,同时也带来了诸多挑战。在国际市场上,中国作为“世界工厂”迅速崛起,但依赖低成本生产的一味扩张并不可持续,因此需要寻找新的增长点,如科技创新及品牌建设等领域。

另一方面,在参与国际竞争中,中国面临来自其他国家日益严峻的压力,包括贸易摩擦及技术壁垒等问题。在这种背景下,加强自主创新能力显得尤为重要。此外,要积极参与全球治理,应对气候变化及生态保护等跨国问题,共同构建可持续发展的未来。

Total, 中国必须适应全球化趋势中的复杂局面,通过政策调整及战略规划,实现自身优势最大化。同时,要增强软实力,提高国际话语权,以塑造良好的国际形象,为国家长远发展打下坚实基础。

总结:

综上所述,从1991年到2014年,中国经历了一系列深刻而剧烈的变迁。从最初的大规模农村人口涌入城市,到如今形成相对完善的城市体系;从计划经济体制向市场经济体制过渡,再到融入全球市场格局;这些都标志着中国正在迈向更加成熟的发展阶段。同时,我们也要正视其中存在的问题,如环境污染、城乡差距以及文化认同危机等,这是未来进一步深化改革的重要方向。

因此,在回顾过去二十余年的风雨历程时,我们不仅要学习成功经验,更应吸取教训,以便于面对未来可能出现的新挑战。只有通过不断反思与调整,才能确保中国继续朝着健康、有序、高质量发展的道路前行,为实现中华民族伟大复兴贡献力量。